文章来源:

发布时间:2025-01-07

□ 刘宝库

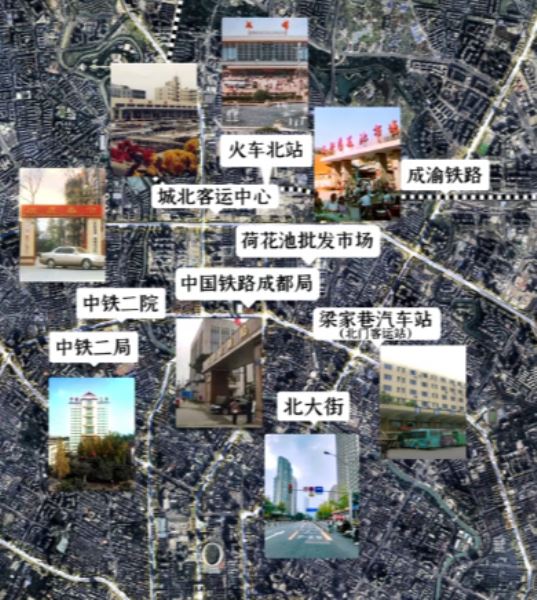

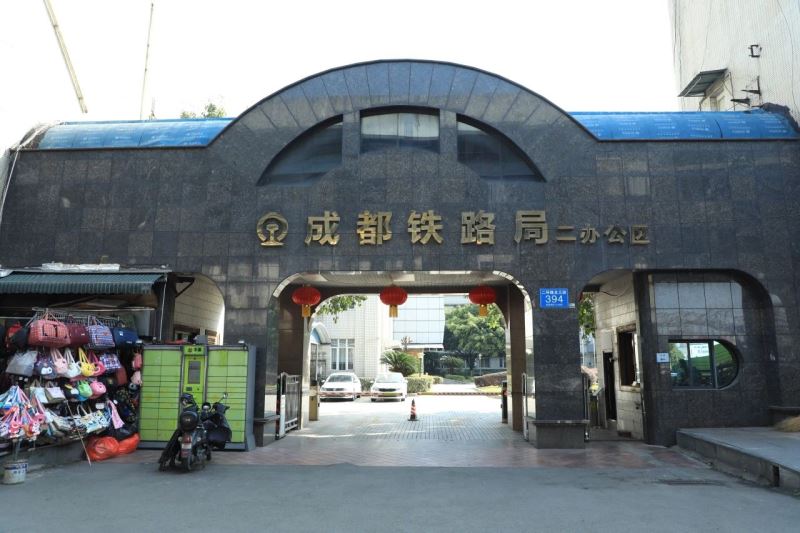

20世纪五六十年代,如果能从空中俯瞰成都,就会看到几乎清一色的红砖楼房,沿八里庄至沙湾延伸,呈C形把成都半围,似给城市围上飘逸的红色围巾,直到通锦桥路才渐渐隐去。 这就是人们常说的“铁半城”。 通锦桥路是成都市一条极为普通的街道,同时也是文化底蕴厚重的街道,有故事的街道,是有“铁半城”的街道。 新中国建立,百废待兴,成渝铁路建设如火如荼,“铁”字号单位陆续入驻蓉城,当时铁二局(铁二院后分出)是铁路系统中的“巨无霸”,落户通锦桥路。 筹备期间,选址人员跑遍成都室内原军阀、官僚等的公馆及商贸大楼等面积较大的建筑,未找到理想之地。四川大学刚接管的理学院位于通锦路,觉得符合各方面的要求,与川大多次协商,校方支持铁路建设,同意转让。 1952年8月1日起至今,这里便一直作为铁二局的办公地点。 铁二局(铁二院)下属部门、单位和生活服务设施,包括医院、学校、家属宿舍区都集中在这一片。加之与位于城北的“铁”字号单位连城一片,“铁半城”就这样形成了。 1956年、1970年,宝成、成昆铁路相继建成通车,构建了成都铁路交通枢纽的地位,极大推动了四川和西南经济建设的发展。位于通锦桥路的铁二局,铁二院等单位发挥了无可替代的作用。 通锦桥路作为街道的名字,源自饮马河上的一座小桥。 小桥始建于抗日战争时期。 成都作为抗战大后方,战火并未直接波及。然而,这一切都是暂时的。 流沙河老先生所著《老成都·芙蓉秋梦》记载:“查阅民国史料,方知抗日战争期间,日本军机炸我成都二十二次,伤同胞二千零二十八人,死同胞一千三百九十人。” 1938年11月8日,随着飞机引擎的轰鸣,炸弹密集地落到街上,顿时爆炸声震耳欲聋,浓烟滚滚,火光腾起。瞬间,市民不知发生了什么,很快反应过来,惊恐尖叫,惊慌四处乱跑,寻找安全之地。 这是日机首次袭扰成都,市民感受到战争的残酷。空袭警报声声,城内居民为躲避空袭疏散方便,在西城角街的城墙上打开了一个豁口,豁口外便是饮马河,为能在跑空袭警报时尽快疏散民众,在河面上修建了一座简易木桥。 1952年,铁二局进驻通锦桥路时,深感木桥狭窄,市民进出不便,在饮马河上新建一座宽13米的钢筋混凝土桥,定名“通锦桥”,街道因桥而名。 文化底蕴厚重的土地总是能给人们惊喜。 2015年3月的一天,成都通锦桥路3号的建筑工地。 历史沉重的大门被缓缓推开,在岁月微光映照下,一座寺院遗址渐渐显现在人们的面前。 专家学者考证,这座寺院历经了两千多年变迁,由最初六朝名为安浦寺始,至唐时名为净众寺,宋代换名净因寺,元末明初更名为万佛寺。明末张献忠进川后毁于战火,清代康熙初年重建,仍名为万佛寺。 清末时寺院在岁月的尘埃中湮灭。只在史籍中有过只言片语的记载,但遗址在那里,众说纷纭。直到此时,才有了最终答案。 交子是世界上最早的纸币,万佛寺遗址的发现,也给交子印制地的确定提供了强有力的佐证。 这些发现,足以让通锦桥增加丰厚的历史文化底蕴。 岁月流逝,成都城区面积和人口扩大数倍,通锦桥路街道许多原“铁”字号单位生活设施地面上耸立起商住楼,“铁半城”的称呼早已淡出,成为市民的记忆。 通锦桥的故事并未结束,而是以新的形式叙述继续;“铁半城”的故事也未结束,在用更为恢宏的手笔书写华章。

文:刘宝库 设计:木子 图:网络